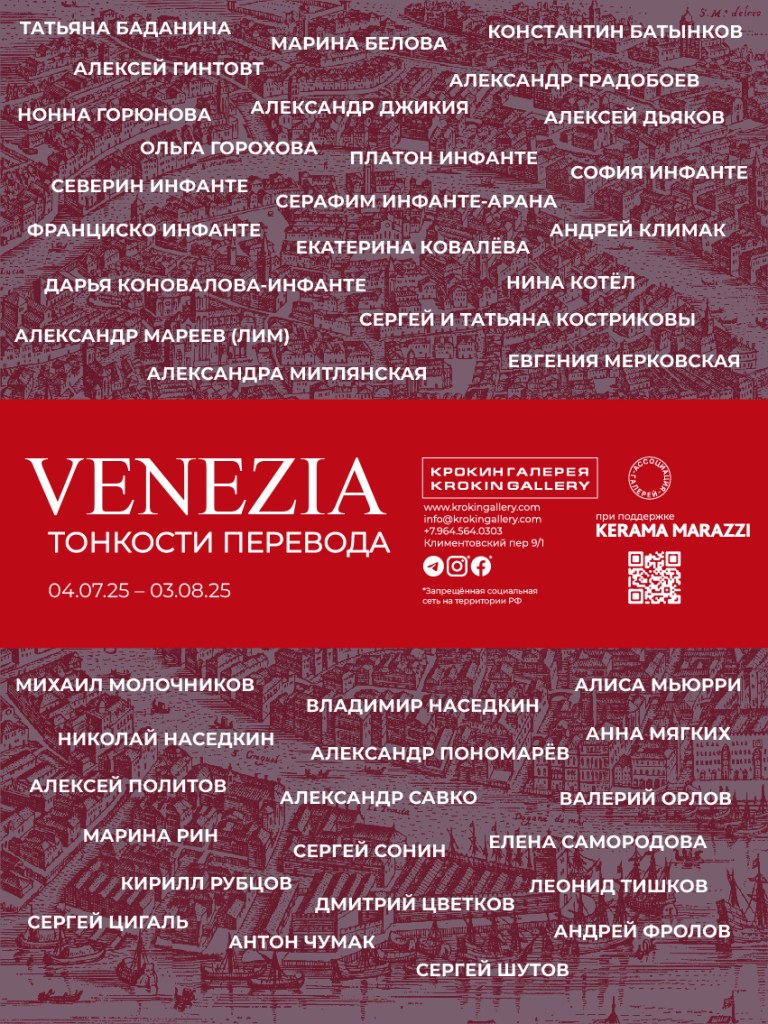

Выставка посвящена 35-летию Крокин галереи

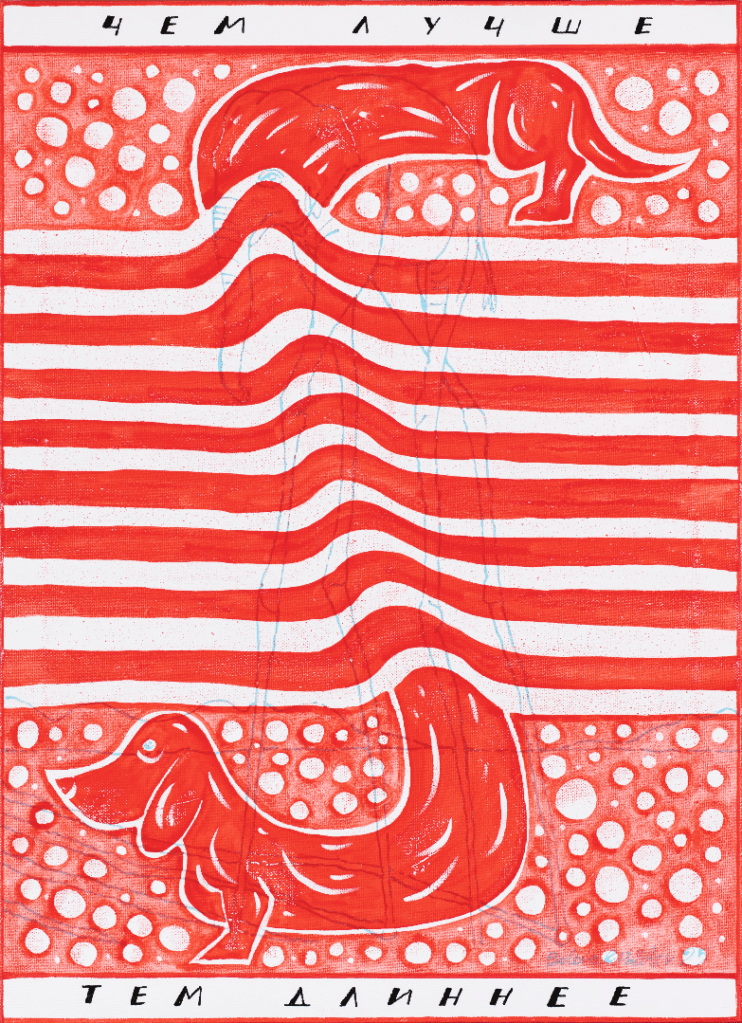

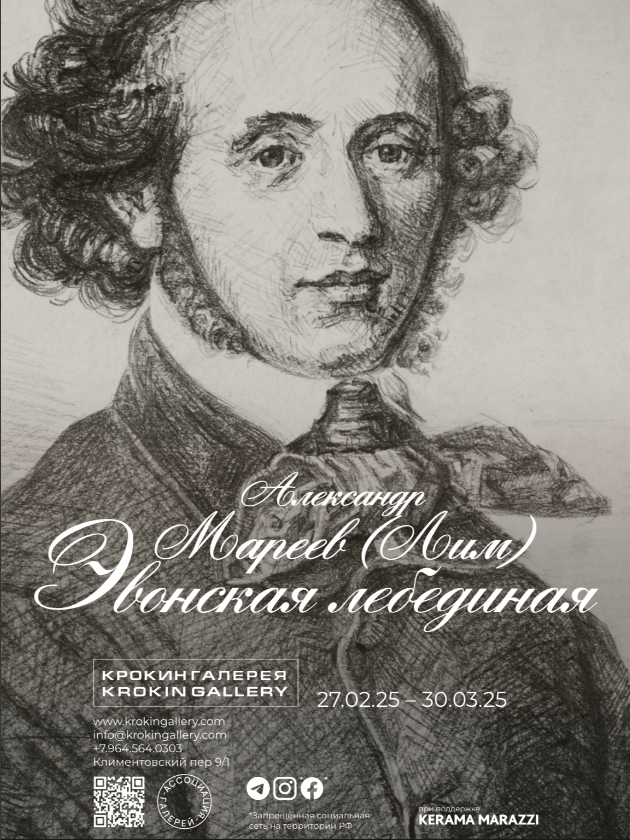

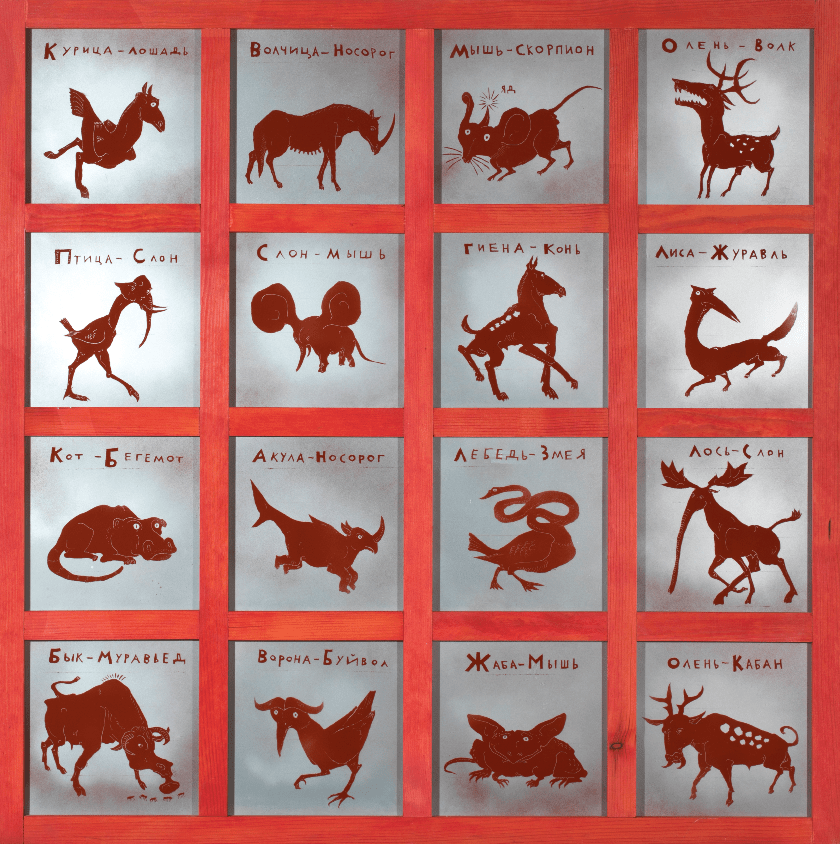

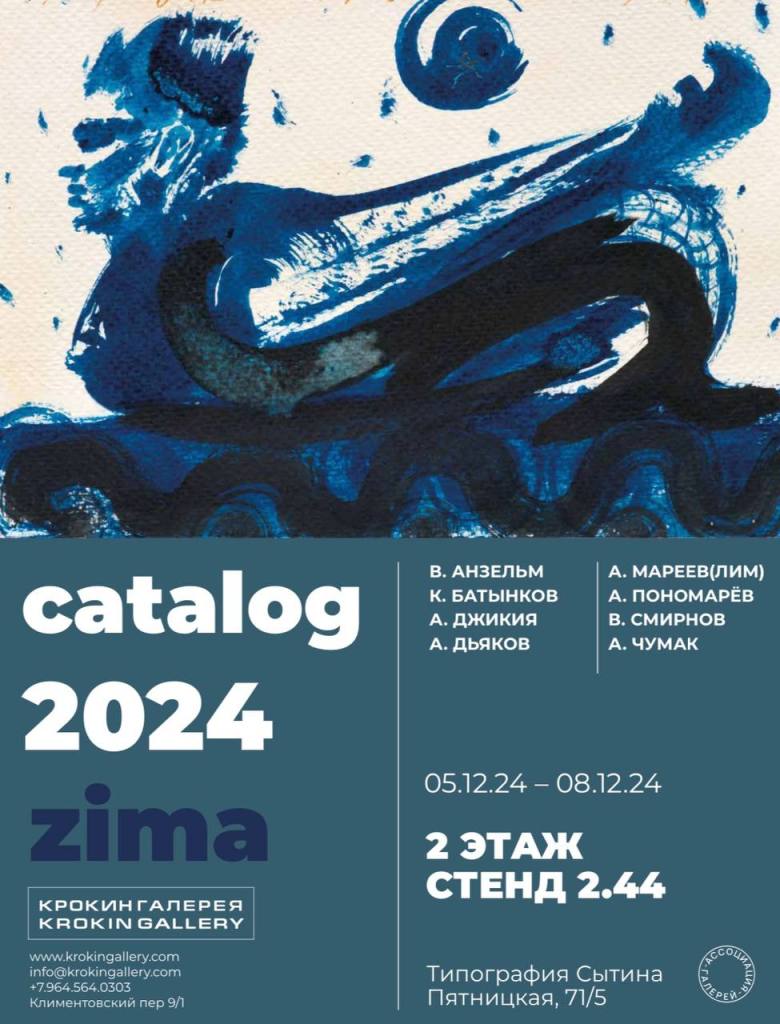

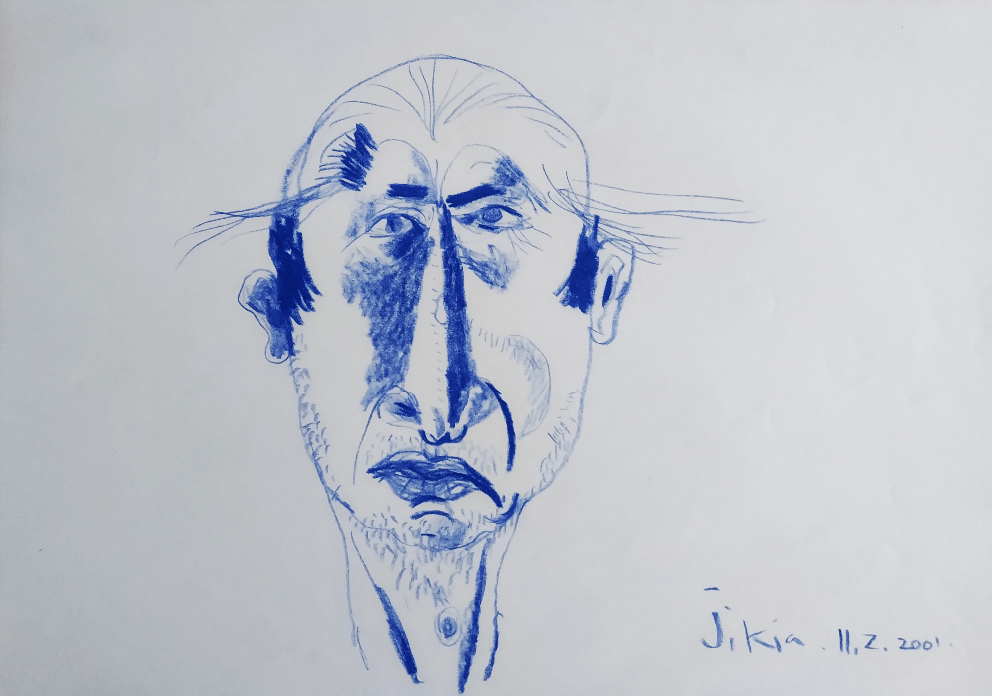

ТАТЬЯНА БАДАНИНА, КОНСТАНТИН БАТЫНКОВ, МАРИНА БЕЛОВА, АЛЕКСЕЙ ГИНТОВТ, НОННА ГОРЮНОВА, АЛЕКСАНДР ГРАДОБОЕВ, АЛЕКСАНДР ДЖИКИЯ, АЛЕКСЕЙ ДЬЯКОВ, ОЛЬГА ГОРОХОВА, ПЛАТОН ИНФАНТЕ, СЕВЕРИН ИНФАНТЕ, СЕРАФИМ ИНФАНТЕ-АРАНА, СОФИЯ ИНФАНТЕ, ФРАНЦИСКО ИНФАНТЕ, АНДРЕЙ КЛИМАК, ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА, ДАРЬЯ КОНОВАЛОВА-ИНФАНТЕ, НИНА КОТЁЛ, СЕРГЕЙ И ТАТЬЯНА КОСТРИКОВЫ, АЛЕКСАНДР МАРЕЕВ (ЛИМ), ЕВГЕНИЯ МЕРКОВСКАЯ, АЛЕКСАНДРА МИТЛЯНСКАЯ, МИХАИЛ МОЛОЧНИКОВ, АЛИСА МЬЮРРИ, АННА МЯГКИХ, ВЛАДИМИР НАСЕДКИН, НИКОЛАЙ НАСЕДКИН, ВАЛЕРИЙ ОРЛОВ, АЛЕКСЕЙ ПОЛИТОВ, АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ, АЛЕКСАНДР САВКО, ЕЛЕНА САМОРОДОВА, СЕРГЕЙ СОНИН, МАРИНА РИН, КИРИЛЛ РУБЦОВ, ЛЕОНИД ТИШКОВ, АНДРЕЙ ФРОЛОВ, ДМИТРИЙ ЦВЕТКОВ, СЕРГЕЙ ЦИГАЛЬ, АНТОН ЧУМАК, СЕРГЕЙ ШУТОВ

_____________________________________________________________________________

«…в этот первый день в Венеции у него возникло совершенно

неожиданное и незнакомое ему чувство — страх перед красотой».

Милорад Павич. «Другое тело»

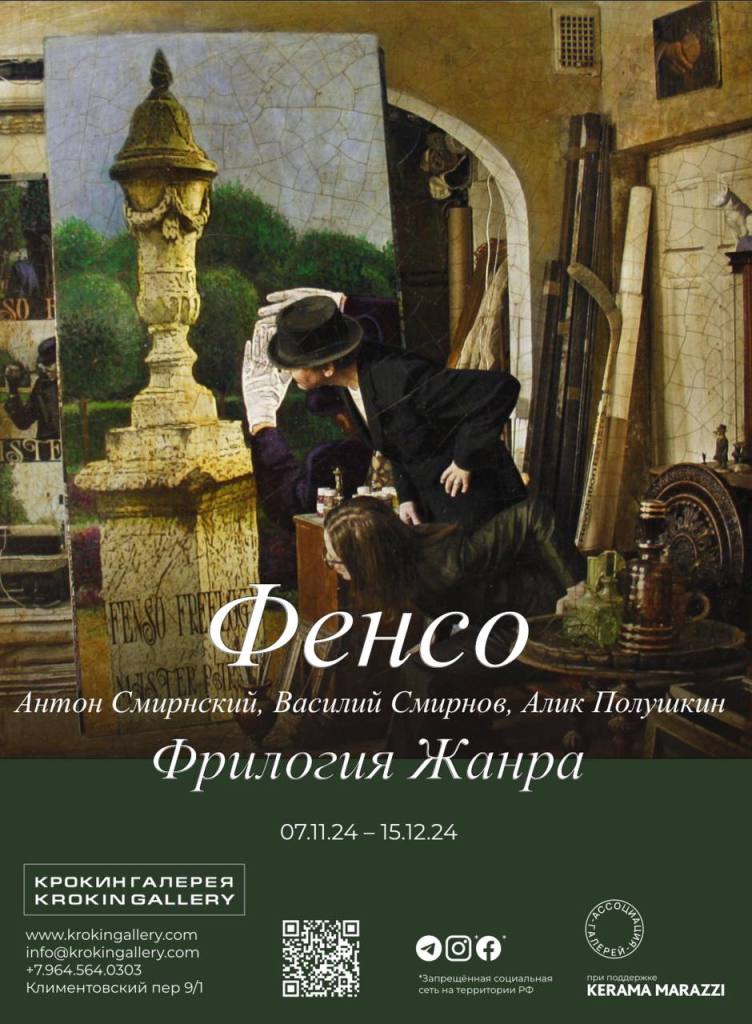

Эта выставка-инсталляция из сорока произведений художников, многие годы сотрудничающих с Крокин галереей стала своеобразным продолжением и неожиданной реакцией на масштабный проект компании KERAMA MARAZZI, оказавшейся в данном случае не просто партнёром художественной инициативы, но её соучастницей. Именно здесь, в формате активного сотрудничества раскрывает себя особенности диалога и его потенциал внутри современного социокультурного пространства.

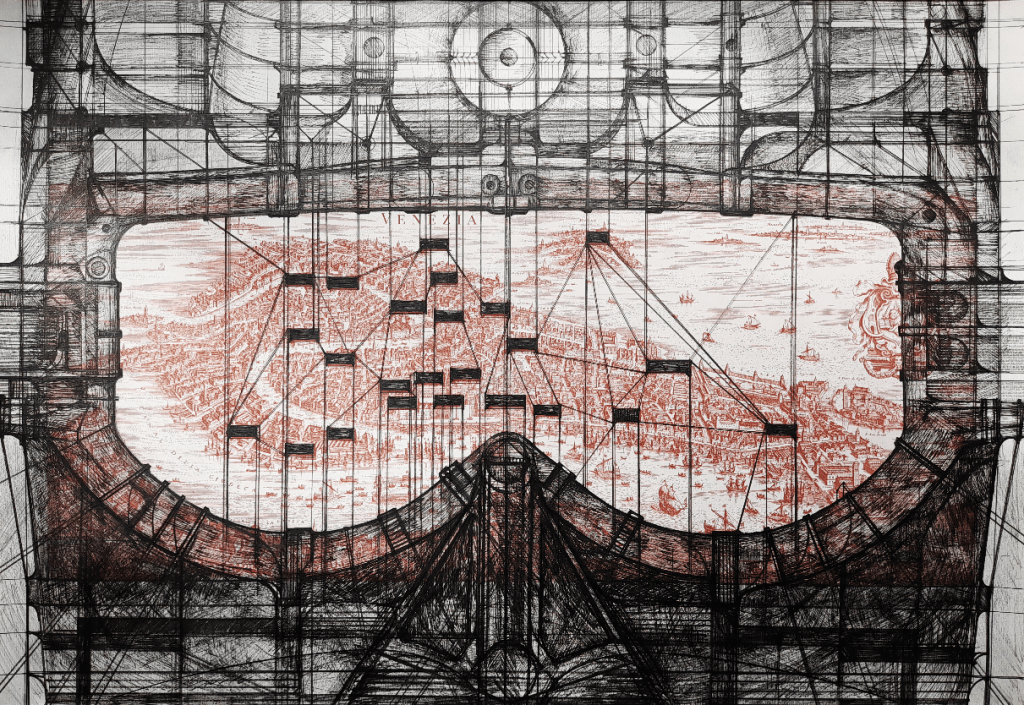

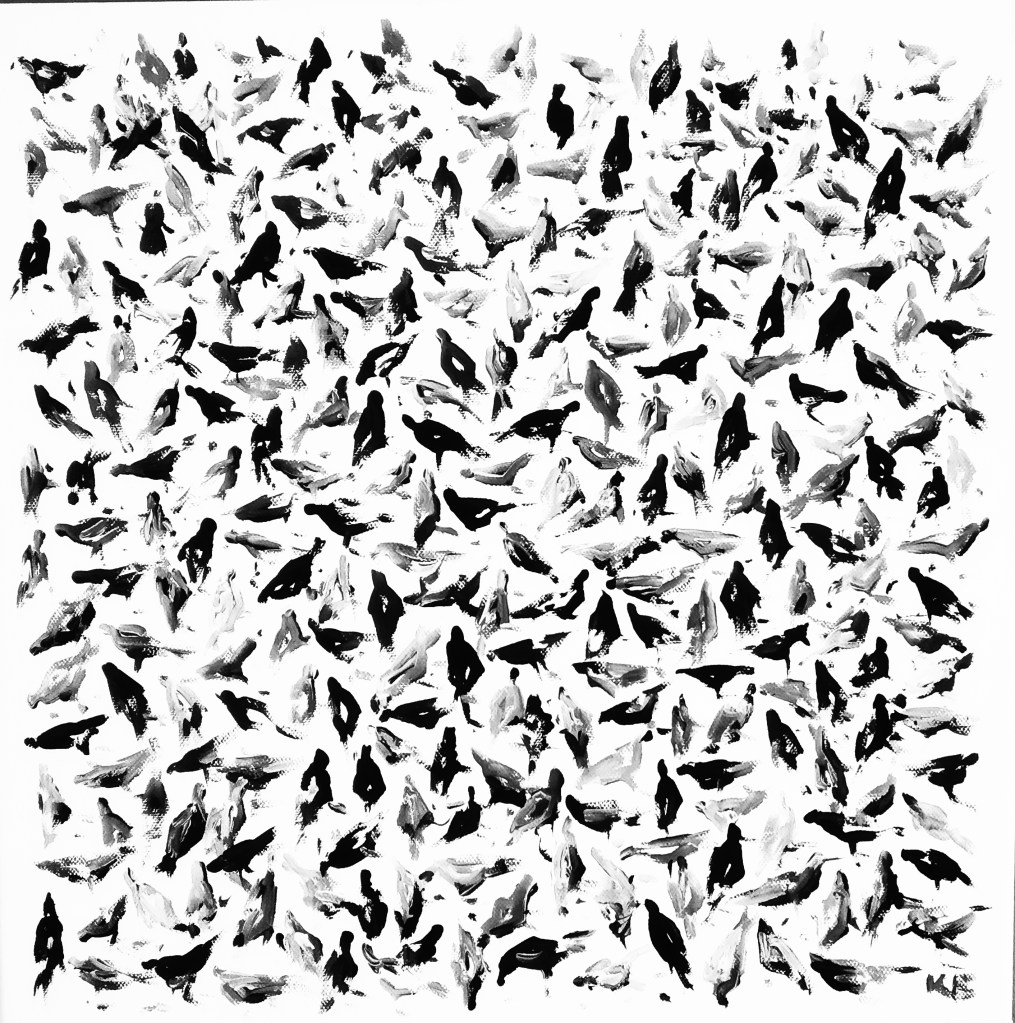

Взаимодействие с искусством чревато непредсказуемостью, и парадокс как непременный спутник художественного процесса определяет очень многое не только в самом его развитии, но и преодолевает то, что казалось «заведомым» и «незыблемым». Природа искусства оказывается невместимой в узкие рамки стандарта, являя огромное число вариаций восприятия и тонкостей перевода. Искусство с настороженностью относится к заданной топонимике и непременно, следуя своей миссии, прокладывает собственные, ведомые только ему маршруты.

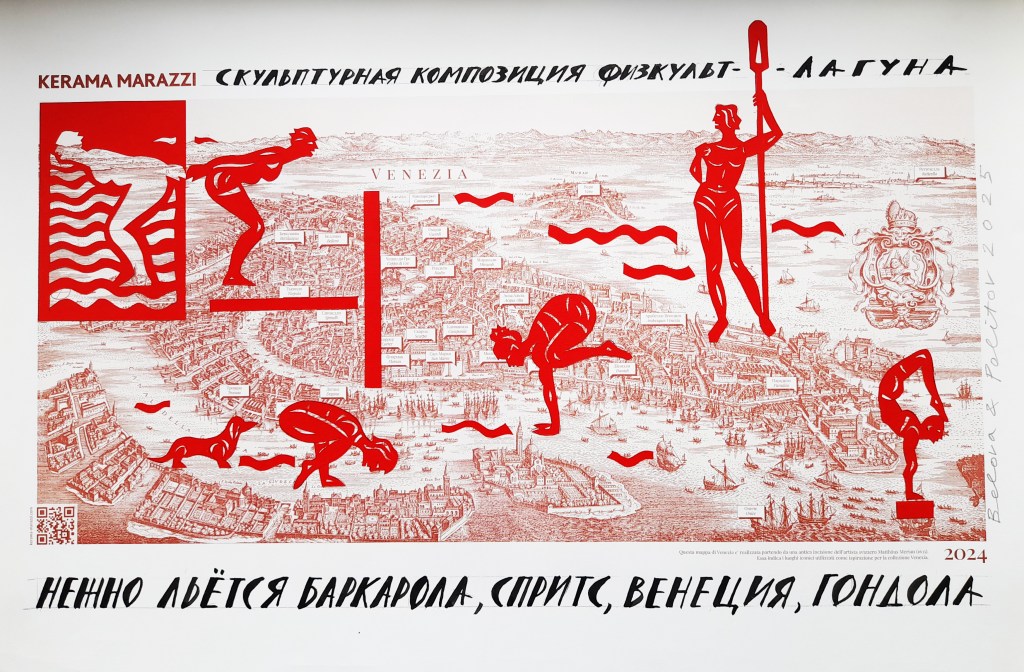

Испытывая особые чувства к «несравненной Венеции», компания KERAMA MARAZZI подарила современным художникам постер, посвященный Венецианской коллекции бренда, с напечатанной на нём картой легендарного города, что возымело живую реакцию и переформатировало многотиражный «мерч» в уникальное произведение искусства. Карта Венеции XVII столетия, изображённая на современной бумаге, синтезировала не только новый социокультурный продукт, но и стала неожиданной платформой, заключающей в себе огромный потенциал прочтения и реализации предельно индивидуального взгляда на мифологизированную «жемчужину Адриатики». Проект выставки изначально не содержал регламентаций и кураторских установок; только формат карты и условности графического изображения Венеции, что открывало перед авторами хорошо освоенное ими пространство «вольного прочтения». В результате появилось нечто новое, воспроизводящее дополненную реальность и вживляющее в застывшую картографию что-то очень личное, уходящее далеко за административные границы конкретного города в области тонкой игры со смыслами и геолокацией.

В одном из релизов компании KERAMA MARAZZI говорится, что «этот город уже становился источником вдохновения – например, в рамках разработки коллекций «Две Венеции» в 2017 и «VENEZIA» в 2024 годах. Развивая эту мысль, становится очевидным, что даже на уровне маркетингово проектирования подобное допускалось; допускалось присутствие клона, варианта, реплики или подобия. Венеция воспринимается как музей под открытым небом, существующий в сложном сопряжении реальной истории, её фактуры и массовым унифицирующим сознанием с непременным «wow-эффектом».

Александр Петровичев